Lorsque vous vous apprêtez à partir travailler le matin, ou avant un rendez-vous important, vous prenez soin d’ajuster votre coiffure ou votre tenue, d’un rapide coup d’œil dans le miroir… Juste pour vérifier que votre apparence et votre allure sont adaptés à votre programme de la journée. Et bien pour l’intention, c’est pareil ! Avant de prendre la parole ou en prévision de l’animation d’une réunion ou d’un rendez-vous, prenez-vous soin de vous aligner avec votre intention ? En d’autres termes, vous posez-vous la question de ce qui fait sens pour vous, de ce qui vous met en action, jour après jour ? Si on va plus loin sur l'intention, avez-vous conscience de la volonté profonde qui vous anime et guide votre vie, votre raison d'être ?

Mon premier contact avec l’intention s’est manifesté il y a une quinzaine d’années lors d’une formation au management particulièrement inspirante à laquelle tous les managers intermédiaires de mon organisation participaient. Il s’agissait des prémices de l’équicoaching, à savoir, à partir de l’éthologie équine - l’étude du comportement des chevaux - apprendre à communiquer avec le cheval. Cette expérience a été extrêmement marquante pour moi, comme pour tous les participants d’ailleurs ! Seule face au cheval, au milieu du manège, les yeux de tous mes collègues rivés sur moi, la consigne consistait à communiquer au cheval mon intention de le mettre en mouvement, sans prononcer le moindre mot... Autant vous dire que ça n’a pas été chose aisée ; mais après de nombreux efforts, le cheval a fini par bouger. J’ai compris, bien des années plus tard, pourquoi le cheval n’avait pas été immédiatement sensible à l’intention que je lui exprimais alors. J’ai saisi que cette intention ne pouvait pas être lisible pour le cheval car j’étais moi-même, tiraillée entre deux intentions ambivalentes : la première, ma priorité en réalité, consistant à réussir l’exercice devant mes collègues et la deuxième étant effectivement de faire bouger le cheval. Il est clair que le cheval ne se sentait pas concerné par ma première intention !

Dans mes accompagnements individuels, lorsque je refais l’histoire de l’échec d’une communication, d’une réunion inefficace, d’un défaut d’engagement d’un collaborateur sur sa mission…, dans la majorité des cas je décèle un manque de clarté sur l’intention de mon interlocuteur, voire la cohabitation de deux intentions ambivalentes qui viennent brouiller les pistes du message délivré ou de la décision à prendre. J’ai donc décidé d’inviter systématiquement les personnes que j’accompagne à clarifier leur intention et je constate que cette pratique produit de fabuleux résultats en termes de prise de conscience, d’enthousiasme et de pouvoir agir. « C’est de la folie ! », a déclaré récemment une responsable RH suite à notre échange…

Concrètement, de quoi parlons-nous lorsque nous évoquons notre intention ? Dans son ouvrage : Le pouvoir de l’intention, Wayne Dyer, docteur en psychologie et psychothérapeute américain, désigne l’intention comme « un but ou un dessein clairement affirmé, accompagné de la détermination à obtenir le résultat désiré ». Pour lui, l’intention est une force que nous portons tous en nous, un champ d’énergie qui se déploie au-delà de nos repères habituels. Cette puissante énergie que nous ressentons lorsque nous sommes inspirés… L’énergie de l’intention nous propulse vers notre potentialité à vivre une vie pleine de sens.

L’intention ne se trompe jamais. Encore faut-il l’activer ! Pour ce faire, nous devons apprendre à identifier comment nous créons, à notre insu, nos propres obstacles à l’atteinte de notre intention. Notre façon d’envisager la vie est essentiellement fondée sur ce que nous croyons mériter et être capable d’accomplir, ou encore le résultat d’une influence extérieure comme notre famille, notre communauté… En conséquence, nous devons modifier nos pensées réflexes focalisées sur « ça a toujours été comme ça » ou « voilà ce que l'on attend de moi », influencées par ce petit compagnon qui ne nous quitte jamais d’une semelle : notre ego. Nous devons prendre conscience que l'intention est un pouvoir avec lequel nous pouvons entrer en contact, non quelque chose que notre ego doit accomplir. Et éliminer de nos pensées les conditions préalables, les limitations et les possibilités d'échec.

Selon W.Dyer : « En bannissant le doute et en faisant confiance à votre intuition, vous devez dégager un espace qui permet au pouvoir de l’intention de s’infiltrer en vous ».

Comme nous y engage W.Dyer : « Chacune de vos pensées possède une énergie qui peut soit vous renforcer, soit vous affaiblir. De toute évidence, il convient d’éliminer les pensées qui vous affaiblissent, puisque ces pensées sont des obstacles qui vous empêchent de vous accorder avec votre intention ».

Pour cela, il faut cesser de s’identifier à notre ego et atteindre un niveau de conscience qui rend les choses possibles. L’ego est la représentation que nous avons de nous-même. Il donne une vision de ce que nous croyons être et pas de ce que nous sommes en réalité. L’ego nous ramène à nos croyances limitantes et agit ainsi sur notre mental en prenant le contrôle de nos pensées, raisonnements, émotions, désirs… Quand nous éprouvons du stress et de l’anxiété, nous pouvons être assuré que c’est le jeu de notre ego. Le stress est la conséquence d’un affaiblissement du lien qui nous unit à l’intention. En étant de mauvaise humeur, nous demeurons dans un champ d’énergie qui oppose de la résistance à tout changement positif. Le stress et l’anxiété n’étant que des effets secondaires de cette résistance. Chacune de nos pensées possède une énergie qui peut soit nous affaiblir, soit nous renforcer ; à nous de faire peser la balance du bon côté de l’énergie ! Nos émotions sont donc un excellent baromètre pour détecter nos résistances et évaluer notre capacité à connaître le succès.

Pour sortir de l’emprise de l’ego et atteindre un niveau de conscience qui nous permet d’être connecté à notre intention, W. Dyer nous propose cinq voies à travers lesquels nous projeter dans la vie :

« Vous ferez ainsi la connaissance d’un monde qui souhaite votre réussite au lieu d’un monde qui conspire contre vous. »

« Le secret pour concrétiser tout ce que vous désirez tient à votre volonté et à votre capacité à vous réaligner afin que votre monde intérieur soit en harmonie avec le pouvoir de l’intention. Ce dernier attend simplement que vous fassiez le premier pas. »

« Pour réussir à manifester une idée dans votre réalité, vous devez être prêt à faire un saut dans l’inconcevable, puis à retomber sur vos pieds, en contemplant non pas ce qui vous manque, mais ce que vous souhaitez obtenir. »

« Vous devez croire que vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin […] et vous traiter vous-même comme si vous étiez déjà la personne que vous aimeriez devenir. »

« Commencez à vivre pleinement le seul moment qui est réellement le vôtre : le moment présent ! »

W. Dyer nous invite à sentir l’intention, à entrer en contact avec elle, la connaître et lui faire confiance : « L’intention est une prise de conscience intérieure que nous ressentons explicitement comme telle, même si nous ne pouvons la décrire adéquatement avec des mots ».

Comme je le soulignais au début de cet article, s’aligner avec son intention demande un entraînement quotidien. En étant à l’écoute de ses émotions, chaque jour est l’occasion de s’accorder un peu plus avec son intention, de la nourrir de « petites intentions » qui vont contribuer à construire sa raison d’être. Chaque matin, projetez-vous sur l’intention à travers laquelle vous avez envie de vivre votre journée ; appréhendez votre programme, vos rencontres, en capitalisant sur les émotions positives que vont générer ces moments.

« Lorsque vous êtes suffisamment éveillé pour vous interroger sur votre raison d’être et vous demander comment la définir, c’est le signe que vous êtes inspiré par le pouvoir de l’intention. »

Vous l’avez bien compris, se connecter à son intention requiert de la discipline. Autant que possible, cela nécessite de simplifier sa vie en se débarrassant de ses pensées limitantes pour repousser les frontières de sa réalité. Et ainsi, être en mesure de s’épanouir à travers ce que nous aimons faire et ce dans quoi nous excellons. Car c’est bien là, le chemin de l’intention : s’aligner avec ses désirs les plus profonds en se connectant à son intelligence créatrice pour les réaliser.

Personnellement, j’ai pu vivre pleinement cette expérience lorsque j’ai pris conscience que je n’étais plus alignée avec le métier que je pratiquais depuis plus de vingt ans et l’environnement qui s’y rattachait. [à lire aussi : Quand tout devient possible ! Un message d’espoir dédié à toutes celles et ceux qui se mettent en mouvement…] Tiraillée par mes émotions négatives, il m'a fallu du temps et de nombreux questionnements pour trouver le chemin vers mon intention. Lorsqu’enfin j’ai eu le déclic de ce qui faisait sens pour moi, je me suis découvert une forme d’intelligence intuitive, comme une boussole intérieure, qui me guidait vers les bonnes décisions, les bonnes personnes… en pleine confiance. J’étais connectée à mon intention !

« Lorsque vous êtes inspiré par un but élevé, tout se met à fonctionner pour vous. […] Ce qui semblait risqué devient une avenue que vous ne pouvez vous empêcher d’explorer. Il n’y a plus de risque, car vous agissez dans la joie. »

En nous connectant à notre intention, nous faisons le choix délibéré de nous sentir bien, de favoriser les pensées qui mettent de bonne humeur et de nous laisser porter par l’énergie de l’enthousiasme et de la passion. En résumé, de renouer avec la joie qui est notre état naturel. Gardons à l'esprit qu'il n’est pas nécessaire d’avoir une raison pour être heureux, le désir de l’être suffit… A fortiori si on prend conscience que nos pensées et nos actions ont également un impact sur les autres. Ainsi, en étant en harmonie avec notre intention, nous devenons un vecteur d’harmonie pour ceux qui nous entourent. Rappelons nous que nous ne sommes pas seuls, que l'on ne peut rien accomplir sans les autres car c'est à travers eux que nous découvrons qui nous sommes... La façon dont nous voyons les autres est une projection de la façon dont nous nous voyons nous-même. Traitons donc les autres comme des co-créateurs de notre intention.

« Dans cet univers où tout est étroitement lié, chaque amélioration que nous apportons dans notre sphère privée améliore le monde dans son ensemble ».

W.Dyer, décrit l'intention à travers sept visages :

Pour se connecter au pouvoir de l'intention, nos émotions et nos comportements doivent être en harmonie avec ces sept visages : créativité, bonté, amour, beauté, expansion, abondance, réceptivité... Un beau chemin de vie !

Ça y est ! Il semble que nous apercevions la lumière au bout du tunnel… Avec le calendrier de levée des restrictions sanitaires, le retour de certaines libertés se dessine enfin. Même si le télétravail reste encore de mise dans les organisations, on peut imaginer retrouver ses collègues, managers, clients, partenaires… que l’on n’a pas croisés physiquement depuis fort longtemps. A la rentrée peut être !

Pour autant, aujourd’hui, beaucoup de dirigeants s’interrogent sur la motivation de leurs collaborateurs à retrouver le chemin du bureau. Car depuis un an, le télétravail s’est installé dans beaucoup d’entreprises et les études montrent qu’il fait maintenant partie du paysage pour la plupart des salariés qui y ont trouvé un certain confort.

Même si cet attrait pour le travail à distance est à relativiser en fonction de la taille de l’entreprise, de l’activité télétravaillée, des conditions d’installation à son domicile…, avec la durée de la crise sanitaire, les salariés ont dû s’adapter et s’approprier de nouvelles pratiques dans lesquelles ils ont pu trouver quelques avantages. Un mode de travail qui leur a notamment permis de gagner en liberté d’action et d‘organisation. A tel point que le retour au bureau soulève des réticences pour nombre d’entre eux !

Alors qu’est ce qui bloque ? Pourquoi certaines personnes rechignent à retourner au bureau tandis que d’autres n’aspirent qu’à retrouver leurs collègues ?

Il faut avouer qu’avec la mise en place du travail à distance dès le premier confinement, les managers ont été contraints d’accroître très tôt l’autonomie de leurs équipes. La responsabilisation de chacun sur ses missions a eu des effets très positifs sur l’organisation du travail et sur le développement des compétences : optimisation des tâches, plus de polyvalence, émergence de nouvelles capacités, rupture des routines professionnelles… Des bénéfices tangibles pour de nombreux salariés qui redoutent de perdre l’autonomie à laquelle ils ont largement goûté pendant plus d’un an et de retrouver la dimension contrôle qu’ils ont pu connaître par le passé.

Ces nouvelles méthodes de travail, qui jouent sur l’autonomie et la responsabilisation des personnes, participent directement à leur épanouissement. En l’espace d’une année, ces habitudes de travail ont eu largement le temps de s’ancrer dans le quotidien, à tel point que notre cerveau les a maintenant adoptées.

Pour le psychanalyste Saverio Tomasella, nous avons tout bêtement perdu l’habitude de supporter les inconvénients du travail : « La perte de l’habitude est très puissante neurologiquement et psychiquement. En télétravail, le cerveau a pris l’habitude de ne plus prendre les transports, de ne plus entendre de bruit en travaillant, de ne plus subir la pression directe des managers, les mauvaises relations avec les collègues... Donc instinctivement, le cerveau refuse de se forcer à travailler de manière moins agréable et moins confortable ».

Cette analyse dépasse la simple opposition entre travail en distanciel ou en présentiel. Il est avant tout question de sens du travail. Car pour donner envie aux collaborateurs de reprendre la direction du bureau, encore faut-il assurer un sens à leur travail. Et c’est là que le bât blesse car selon une enquête récente, pendant la crise, 40% des actifs ont remis en question le sens de leur travail. Un phénomène que nous avons tous observé dès le premier confinement, à travers l’expression d’une certaine confusion chez un grand nombre de salariés tiraillés entre la futilité de certains pans de leur activité et la nécessité soudaine de se concentrer sur l’essentiel…

Et si cet « essentiel » du travail, ce qui fait vraiment sens, devenait le cœur de l’activité au bureau ? Les organisations pourraient ainsi faire du bureau le lieu privilégié d’une nouvelle « expérience », centrée sur la collaboration et l’expérimentation.

Les travaux de M.Morin et B.Cherré (2008) sur l’importance du sens au travail pour promouvoir le bien-être psychologique, l’engagement des employés et prévenir la détresse psychologique, ont permis d’élaborer une liste de six caractéristiques qu’ils considèrent comme les prérequis du sens au travail :

Voici les ingrédients sur lesquels bâtir le sens et l'essentiel du travail, à travers une expérience positive et durable au bureau, qui donne envie aux collaborateurs de se retrouver dans un lieu privilégié et propice à l’émergence d’une nouvelle réalité du travail post-Covid.

Pour tendre vers cette expérience désirable au bureau, il est primordial aujourd’hui pour les dirigeants et leurs managers de prendre le temps d’écouter les ressentis et les besoins de leurs collaborateurs et d’explorer avec eux les attributs de cette nouvelle réalité du travail. Construire ensemble une nouvelle expérience à vivre au quotidien, avec une part en distanciel pour optimiser son temps de production sans les transports, avec des temps réduits de réunions…, à doser selon les capacités individuelles à télétravailler, et une part en présentiel pour développer le sens et « les sens » au travail, avec ses collègues. Faire du bureau un lieu où l’on se sent choyé, stimulé, où l’on renoue avec le plaisir de créer et d’apprendre ensemble.

Chez ACT4 TALENTS, notre espace de coworking dédié au développement humain est un véritable laboratoire des nouvelles aspirations au travail. Notre communauté est constituée pour moitié de salariés d’associations et pour l’autre moitié d’indépendants. Tous ont pratiqué le travail hybride depuis le début de la crise et ont pris leurs marques avec le télétravail. Pour autant, nous observons tous les jours les bénéfices du présentiel pour échanger des idées et créer ensemble ou tout simplement pour partager des moments conviviaux dans notre kitchenette au moment du déjeuner ou au gré d’un café. Il ne se passe pas un jour sans que l’un de nos résidents exprime sa satisfaction de retrouver la dynamique communautaire du coworking après plusieurs jours passés dans le confinement de sa bulle de télétravail.

Evidemment, on peut difficilement comparer le travail dans un espace de coworking et dans une entreprise classique. Quoi que… Commet faire du bureau un espace désirable, humain, vivant et porteur de sens ?

Le retour au bureau doit sonner comme un retour aux libertés fondamentales de travail, celles qui donnent du sens et qui stimulent les sens dans le pouvoir agir. Pour ce faire, les managers ont la responsabilité de créer l’espace pour un dialogue ouvert et sincère dans lequel chacun peut exposer son expérience du travail pendant cette période de crise. Dresser le bilan de ce que l’on a perdu et de ce que l’on a gagné individuellement et collectivement à travers cette épreuve. Tirer les enseignements de ce qui a fonctionné et de ce qui ne fonctionne plus aujourd’hui dans nos pratiques de travail pour construire ensemble un futur souhaitable.

Cette crise sanitaire avec ses contraintes de distanciation sociale nous a amenés à réduire le périmètre du clan professionnel et à privilégier les groupes à taille humaine. L’occasion rêvée pour investir le « moins mais mieux » au bureau, à travers une ambiance chaleureuse et rassurante, une réelle proximité entre les équipes, synonyme d’échanges réguliers, de dialogues profonds, d’une meilleure connaissance des missions de chacun et du développement de l’entraide. Une hiérarchie moins complexe et un processus de prise de décision simplifié sont les garants d’une réactivité optimisée et l’assurance d’une plus grande autonomie pour les collaborateurs.

Pour trancher avec la monotonie du travail à distance, les temps au bureau doivent être ponctués par des séquences pour créer et apprendre ensemble. Stimuler les sens et faire vibrer l’équipe sur de nouveaux challenges, le recours à l’intelligence collective pour lancer de nouveaux projets et des opportunités régulières de déployer le co-développement pour apprendre les uns des autres.

Pour que le bureau redevienne ce lieu privilégié du travail pour tous, dirigeants comme managers doivent s’accorder sur l’expérience qu’ils veulent cultiver pour leurs collaborateurs. Si le modèle de travail hybride semble faire l’unanimité dans cette perspective de sortie de crise sanitaire, les entreprises devront faire preuve de créativité et offrir une alternative désirable au télétravail, synonyme de curiosité, de liberté d’organisation et de dialogue. En faisant du bureau un territoire d’engagement pour vivre ensemble le travail, retrouver la connivence, la convivialité et le lien, essentiels à la coopération.

Quelques lectures inspirantes CADREMPLOI - Saverio Tomasella : « Le cerveau n’est pas toujours d’accord pour retourner au bureau » CHALLENGES - Comment les salariés voient leur retour au bureau post-Covid KANDU - Présentiel et télétravail : une organisation différente, mais complémentaire

A l’aube de cette nouvelle année, je peux clairement affirmer que ne me suis jamais sentie autant exister ! L’année qui vient de s’écouler, aussi singulière qu’elle ait été, a agi sur moi comme un véritable révélateur. Comme si quelqu’un avait ouvert en grand les vannes de mon subconscient et avait libéré des capacités enfouies que je n’avais jamais jusqu’ici eu l’audace d’explorer. Comme si j’avais enfin trouvé la clé pour me connecter à moi-même. Comme si soudain, tout devenait possible et que l’univers s’ouvrait devant moi, que les planètes s’alignaient et m’invitaient à m’accomplir dans une mission fondamentale, pour moi, bien sûr, mais surtout, une mission dont je puisse partager le sens avec d’autres. En entraînant une communauté de valeurs et de vision avec qui construire un projet plus grand que moi.

Car en l’espace d’une année, j’ai croisé la route de nombreuses personnes qui, comme moi, ont éprouvé l’urgence d’une transformation profonde et durable pour assouvir leur besoin de se réaliser. Une prise de conscience révélée par l’épidémie de Covid-19 et activée par le désordre hérité de cette crise inédite. Un chaos qui a profondément bousculé nos certitudes, ébranlé nos habitudes et fait émerger de nouvelles manières de vivre ensemble. Et lorsque je regarde en arrière, j’observe que cette crise, tel un tsunami, a libéré une vague d’humanité exceptionnelle !

Ce phénomène m’a donné envie de comprendre quel processus amenait un individu à enclencher une transformation profonde et vitale. Et à la lumière de ma propre expérience, dérouler la trajectoire d’une transformation personnelle qui allait prendre un tournant collectif.

Alors, êtes-vous prêt.e pour ce rendez-vous avec vous-même ? Quand tout devient possible…

Nous sommes au printemps 2019 et depuis quelques années, trop sans doute, j’ai l’impression que quoi que j’entreprenne dans mon activité professionnelle, je finis toujours par me fracasser contre un mur. J’utilise le mot « fracasser » à dessein car au fil des ans, l’impact contre le mur se fait de plus en plus violent. Et donc, naturellement, à force de prendre des murs, on se blesse. Une blessure qui atteint d'abord le psychologique et qui finit par frapper le physique. Elle est le fruit d’une frustration qui, gonflée jusqu’à l’implosion, atteint les moindres recoins de la confiance en soi et freine l’élan des plus engagé.es.

Baisse des ressources, défaut de stratégie, déficience managériale… peu importe la cause, le résultat est là, l’impression de régresser et que personne ne peut rien pour vous, pas même vous ! Car c’est là que la machine s’enraye. Bloqué.e dans vos prérogatives à l’intérieur de l’organisation, votre système de défense vous incite à en sortir et à tendre vers de nouvelles opportunités. Mais là encore, l’horizon semble bouché. Trop typé.e, trop cher.e, réduit.e à un métier saturé… Avec comme corollaire, la difficulté à se projeter vers un projet professionnel nouveau. Et c’est bien là le drame ! Quand on se trouve enfermé.e dans un cadre trop étroit depuis trop longtemps, on peine à s’imaginer à l’extérieur du cadre. Donc, rien ne se passe ni dedans, ni dehors. Alors, vous remplissez le vide en faisant le plein. Le plein d’activité pour vous rendre utile, à défaut d’être épanoui.e. Et comme un hamster dans sa roue, vous vous étourdissez jusqu’à l’épuisement. C’est à ce moment que la blessure physique apparaît. Elle peut prendre différentes formes : insomnies, maux divers, manque d’appétit… On l’appelle burn-out ; un terme hérité de l’aérospatial, qui désigne une fusée au décollage dont le carburant vient à s’épuiser avec comme conséquence la surchauffe du moteur et l’explosion de l’engin. Nous voilà donc rendus au chaos que j’évoquais plus haut, celui qui se manifeste juste après l’explosion.

Il s’agit là de chocs auxquels nous soumet la vie, à titre professionnel ou privé. Des épreuves plus ou moins violentes qui font bouger nos lignes et remettent en question nos certitudes. Ils créent une sorte de séisme intérieur qui irradie jusqu’à l’extérieur et bouscule notre écosystème. Ces chocs sont tels des marqueurs qui jalonnent le développement de chaque individu, comme le symbolise l’ennéagramme introduit par le philosophe et ésotériste Georges I. Gurdjieff au début du XXème siècle. Gurdijieff pensait qu'il était possible de passer à un état supérieur de conscience et d'atteindre le plein potentiel humain. Son ennéagramme symbolise ainsi la dynamique du développement de l’individu et son passage d’une étape à une autre. Il nous guide vers l’étape ultime : « qui nous sommes véritablement » !

L’ennéagramme est composé de sept niveaux et de deux chocs qui tout en étant indépendants, se complètent et contribuent au développement de la personne. Ces deux chocs sont la source de la transformation humaine. Ils participent simultanément à notre déconstruction par la remise en cause de notre nature humaine et à notre construction par l’énergie qu’ils nous apportent. Le premier choc, qui survient par surprise est très déstabilisateur. Vécu comme un traumatisme, il permet d’entreprendre un travail sur soi pour sortir de cette perturbation. A ce stade, l’individu cherche à mieux comprendre le but de son existence et par le fruit d’une réflexion personnelle amorce une première transformation. Le deuxième choc intervient alors qu’un travail de développement personnel a déjà été entamé. Il fait suite à l’acquisition de connaissances permettant de vivre de nouvelles expériences et ainsi, engendre des modifications profondes dans notre personnalité pouvant conduire à un état de « pleine conscience » proche de la réalisation de soi.

Personnellement, ces deux chocs se sont matérialisés très distinctement. Le premier, de façon totalement inattendue et avec une grande violence. Il a irradié longtemps mon environnement professionnel comme personnel, laissant derrière lui une faille béante. Jusqu’au second choc, dix ans plus tard, comme l’aboutissement d’une transformation inéluctable, avec à la clé un changement de vie professionnelle parfaitement assumé. Il s’est suffi d’un déclic, un fait loin d’être anodin, la suppression d’un poste au sein de mon équipe pour que tout devienne évident. Avec un collaborateur en moins, le hamster dans sa roue courait à sa perte. Il fallait sortir de cette situation, c’était une question de survie. Ce déclic a enclenché une sorte de reset au niveau de mon cerveau avec à la clé un grand vide... C'est ce grand vide qui a permis de faire émerger des solutions nouvelles en me libérant de mes modèles mentaux et de mes croyances auto-limitantes les plus profondes. Tout en débloquant un « pouvoir d’agir » que je n’avais encore jamais expérimenté. Comme si j’avais prononcé la formule magique qui laissait enfin libre court à mon énergie créative.

Dans son ouvrage Renaître chaque jour, l’auteur et orateur indien Jiddu Krishnamurti l’évoque ainsi : « La création ne peut se produire qu’en présence d’une énergie jamais entachée de volonté, qui n’est pas le résultat de l’effort, une énergie que l’action elle-même fait naître. »

J’ai compris soudain que je ne devais pas changer de métier mais changer ma façon d’appréhender mon métier. J’ai surtout compris que, si j’avais choisi de mener une carrière dans la communication, ça n’était pas pour me perdre dans une vision de plus en plus instrumentalisée de mon activité mais pour créer du lien entre les gens, favoriser le dialogue et ainsi contribuer à bonifier les relations entre les individus. Une révélation ! J’avais trouvé mon objectif supérieur et les clés de ce changement étaient entre mes mains…

Le changement personnel s’opère dans une tension entre l’idéal et le réel. Lorsque cet alignement avec notre personnalité profonde se matérialise enfin, l’incarnation de notre idéal nous donne des ailes pour nous transcender et dépasser les obstacles. Nous libérons alors une forme d’intelligence intuitive, comme une boussole intérieure, qui nous guide vers les bonnes décisions, les bonnes personnes…

Pour la neurologue Régine Zékri-Hurstel, auteure avec le philosophe du goût Jacques Puisais du Temps du goût : « notre intuition est connectée à notre banque de données sensorielles, toujours en mouvement, et s’adapte en permanence pour percevoir le moindre changement. Les plus intuitifs sont donc ceux qui ont le mieux développé leurs qualités sensorielles. L’émotion vient des sens, elle est essentielle dans la capacité intuitive ».

Les chocs et le chaos qui en a résulté ont mis tous mes sens en éveil. Et ont fait voler en éclat bon nombre de peurs, notamment la croyance selon laquelle je n’étais pas faite pour l’entrepreneuriat. J’ai été gagnée par une confiance et une audace que je ne me connaissais pas, portée par une certitude fulgurante qui m’attirait, comme un aimant dans la bonne direction et vers les bonnes personnes. A ce stade de mon développement, les rencontres ont été déterminantes.

C’est à ce moment-là que la Covid-19 a fait son apparition début 2020. D’abord comme une ombre qui planait au-dessus de nos têtes, nous laissant avancer dans nos projets avec insouciance. Stimulée par l’énergie créatrice qui m’habitait alors, j’ai croisé la route de personnes très inspirantes. Ces rencontres ont été vibrantes d’émotions tant nous parlions le même langage et partagions les mêmes aspirations.

Très vite, nous avons exprimé l’envie de construire ensemble pour avoir un impact sur le reste du monde en nous mettant au service de l’humain et de la transformation sociale. Nos énergies associées ont ainsi donné à notre entreprise un élan et une résonnance incroyables qui se sont trouvés freinés brutalement avec l’annonce du confinement. Une crise inédite dans sa nature et dans l’amplitude de son impact qui a révélé chez nombre d’individus des réalités inhibées et a débloqué des ressources jusqu’alors inexploitées.

Face à ce système complexe dans lequel nous a enfermé la crise, nous avons pu activer notre esprit critique et notre créativité pour ajuster nos connaissances à cette nouvelle réalité et développer des comportements adaptés.

Nous avons appris de ces perturbations comment percevoir les développements possibles ou souhaitables, « utiliser les forces du changement au lieu de leur résister », comme nous y invite l’auteur et directeur du Center for Organizational Learning du MIT Peter Senge.

Et profiter de cette épidémie, où la préservation de l’humain est au centre des préoccupations, pour transformer nos environnements de travail en espaces de liberté propices à l’observation, l’imagination, la création, l’expérimentation…

Un terreau idéal pour se réinventer et entraîner dans notre sillon un collectif d’acteurs à la fois diversifié et relié par une aspiration profonde à faire bouger les lignes. Cette crise, comme un accélérateur de changement, a fait émerger des « communautés restauratrices », centrées sur un idéal à construire collectivement et mobilisant des énergies incroyables au bénéfice d’une mission transcendante pour remettre l’humain au cœur des organisations. Dans un monde fragilisé par l’épidémie de Covid-19, en perte de repères et poussant à l’individualisme, ces communautés ont permis à de très nombreux individus de trouver du sens, de générer de l’engagement et d’offrir de la solidarité. Elles ont pris des formes très évoluées d’organisations humaines et se sont maillées bien au-delà de leurs missions et espaces géographiques pour partager l’entraide et la connaissance. Résilientes, résolument ouvertes, bienveillantes et fraternelles, elles sont le présent et l’avenir de la réalisation des individus et des organisations.

Génératrices de coopérations, d’idées nouvelles et d’innovations, elles augmentent le champ des possibles et se déploient dans une perspective utilitaire. Aussi anciennes que l’humanité, elles marquent aujourd’hui encore l’histoire du développement des individus et contribuent tous les jours à la création d’un nouveau monde. Un monde où tout devient possible…

C’est véritablement un manifeste que je souhaite partager avec vous aujourd’hui, pour sortir nos organisations du sacre du « je » égocentrique et les faire entrer dans l’ère du « nous », l’ère d’une coopération décomplexée. C’est un article lu récemment qui a mis « le feu aux poudres » ! Avec un titre qui sonne comme un signal d’alarme : « Et si l’entreprise cessait d’être un panier de crabes ? ». Pour nombre de managers et de collaborateurs confinés, en télétravail, le constat a été sans appel… Chez soi, à l’abri des jeux de pouvoir, des luttes d’influence, des peaux de banane, des oppositions larvées, de la bullshit organisation, et j’en passe - tant les expressions des travers de nos organisations hiérarchiques sont nombreuses - le travail a pris une tournure plus sereine et responsabilisante, que l’horizontalité des relations a grandement favorisé pendant cette période.

Je suis frappée de constater combien nombre d’organisations restent sourdes et aveugles à ces faiblesses de leur management qui ont pourtant des impacts très lourds sur leur fonctionnement et leurs performances. Ce type de management par l’ego serait une fatalité, un mal incurable avec lequel nous devons cohabiter ? Qui n’a jamais croisé la route d’un manager dédouané de ses comportements toxiques sous prétexte qu’il est bon gestionnaire ou bon commercial. Qui n’a jamais souffert d’un comité de direction écartelé par des luttes intestines et réduit à de petits compromis sécurisant les pré-carrés de chacun de ses membres, au détriment de décisions plus collégiales, portées par l’intérêt général et tournées vers le bien commun.

Ces comportements autocentrés et défensifs sont l’héritage d’une culture du travail longtemps parcellisée et régie par la prescription et le contrôle. Dans l’ouvrage Communiquer en entreprise, signé par Jean-Marie Carpentier et Jacques Viers, le sociologue Philippe Zarifian découpe cet héritage en trois temps :

« En premier lieu, le taylorisme s’est traduit par une parcellisation des tâches très poussées. La séparation entre conception et production s’est accompagnée d’un isolement des postes de travail et d’un idéal managérial : le « zéro communication au travail » pour chasser les temps morts. En somme, la pure et simple interdiction de parler. En second lieu, il y a eu le modèle du métier qui, avec ses codes, a pu créer dans certains secteurs une non-communication portée par l’idéal des « secrets du métier ». En troisième lieu, il y a eu la division fonctionnelle du travail, inventée en France par l’ingénieur Henri Fayol. En créant une division entre les grandes fonctions de l’entreprise, elle a eu pour conséquence de restreindre les échanges entre ceux qui produisent et ceux qui vendent, entraînant un déficit de compréhension globale dans les organisations. »

Un triple héritage qui s’inscrit non seulement dans la culture managériale, mais aussi dans l’organisation du travail et qui a laissé des traces difficiles à effacer. Pourtant, dans une société faite d’incertitudes et de complexité, où l’environnement de travail est de plus en plus tendu, les relations sociales, bâties sur une confiance élevée, la sécurité psychologique et l’intelligence collective, sont le socle de la performance organisationnelle.

« Quand on considère ces écosystèmes qui sont les organisations de travail, quand on mesure leurs impacts psychologiques, on demande que les systèmes soient plus résilients, et pour qu’ils soient plus résilients, il faut qu’ils soient davantage fondés sur la coopération » souligne Bruno Roche, philosophe et directeur du Collège Supérieur dans un ouvrage intitulé L’art de coopérer, manager l’entreprise de demain.

Coopérer ? De quoi parle-t-on ? Pour comprendre, revenons à la nature même du travail, le travail réel, celui qui produit la valeur économique tel que décrit par Pierre-Yves Gomez, professeur à emlyon business school où il dirige l’Institut français de gouvernement des entreprises, dans son livre Le travail invisible, enquête sur une disparition.

Pour Pierre-Yves Gomez, le travail humain est une représentation en trois dimensions : « il est subjectif puisqu’il est toujours réalisé par un sujet singulier, quelqu’un qui travaille ; il est objectif car il produit un objet, un service, dont l’utilité et l’usage sont reconnus par d’autres (clients, collaborateurs, société) ; il est collectif parce que tout travail suppose une collaboration ou une coopération pour pouvoir produire, on ne travaille jamais seul ».

Ce modèle permet de repérer des dysfonctionnements lorsqu’une des dimensions est exacerbée au détriment des autres. On comprend alors aisément que si l’on néglige l’expérience collective du travail, et si l’on ne prend pas soin de la communauté sociale dans laquelle il s’inscrit, on diminue nécessairement son impact.

Alors collaboration ou coopération ? Et bien les deux. Car viser la collaboration, c’est penser à l’équipe d’abord. La collaboration au travail, c’est l’acte de travailler ensemble pour un objectif commun, grâce à des règles de fonctionnement partagées et une confiance affirmée. Alors que viser la coopération, c’est penser à l’entreprise d’abord. La coopération adresse d’autres leviers que sont le sens : pourquoi nous travaillons ensemble ; les valeurs communes aux parties prenantes de l’organisation et enfin, la fierté d’appartenance. Parfois, c’est la collaboration qui doit être renforcée, parfois c’est la coopération. Et toutes deux doivent être en interaction permanente pour susciter la meilleure dynamique collective possible.

Pour Sylvia Di Pasquale, rédactrice en chef de Cadremploi : « Le confinement a révélé qu’il était ainsi possible de coopérer autrement – plus sainement – depuis sa cuisine via les outils numériques. Cette coopération, entraide et horizontalité dont on nous rebat les powerpoints, est encore et toujours en chantier. Mais les enseignements du confinement pourraient bien permettre aux managers de garder de bons réflexes en surveillant les « angles morts de la productivité ».

La crise du Covid-19 a été le théâtre de multiples ajustements destinés à assurer la continuité de l’activité économique. Les coopérations non prescrites qui s’y sont déroulées ont permis aux systèmes de fonctionner, même en situation critique. C’est tout particulièrement durant ces situations difficiles que les actes de solidarité sont les plus forts et la coopération décomplexée.

La mission du management, top managers en tête, consiste donc à encourager la collaboration et la coopération au sein des équipes. Car cette expérience collective du travail se construit à partir des multiples liens humains qui se tissent, à la fois complexes et fabuleux, quand on prend conscience de l’ensemble des interactions qui ont favorisé la production d’un produit ou d’un service. Le fruit d’un travail dont la qualité dépend directement de la qualité des relations qui y ont contribué. Et c’est là que le bât blesse bien souvent !

Comment susciter une collaboration ou une coopération sincère et efficace ? En premier lieu, il faut créer le contexte. Cela impose de sortir d’une culture managériale qui valorise la performance individuelle en développant des d’objectifs collectifs. Le temps de la compétition entre collaborateurs est terminé, les managers doivent montrer l’exemple à leur échelle en s’inscrivant dans une dynamique de collaboration et de coopération avec leurs homologues. Pour créer le contexte, il s’agit également de donner du sens car la coopération ne s’impose pas, elle s’invite. Et le premier fondement de la coopération est le partage d’un objectif commun, une œuvre à bâtir ensemble, une aventure à vivre en équipe. Cette œuvre commune donne une finalité que l’on peut célébrer. Une réussite collective dans laquelle chacun se reconnaît, dans laquelle chacun identifie sa contribution, exprime ses talents, développe ses compétences, exerce ses responsabilités… Car dans chaque réussite collective, se dévoile une réussite individuelle. Cette œuvre commune va renforcer un lien essentiel à la coopération, le lien de confiance. La confiance doit être un prérequis en entreprise. Elle engage et favorise naturellement la coopération entre les collaborateurs dans le sens où elle donne une vision positive et optimiste de l’avenir. La confiance libère le dialogue au sein du collectif et ouvre des perspectives d’innovation et de performance. [à lire aussi : Le sens de la coopération. Poursuivre un bien commun]

Pour permettre à cette confiance de s’installer, chacun va devoir investir son « savoir être », être à l’affût des émotions, les siennes et celles de ses collègues ou collaborateurs. Si les émotions ont longtemps été reléguées à la sphère personnelle, il n’est plus à prouver que le contexte émotionnel en entreprise a un lien direct avec l’engagement et la performance des individus. L’entreprise évolue dans un monde complexe et changeant, voire violent. Une violence économique, psychologique et sociale, comme nous la vivons aujourd’hui, à la sortie de cette crise sanitaire. Dans ce contexte, l’intelligence émotionnelle prend tout son sens.

Le modèle d’intelligence émotionnelle adapté par le psychologue américain Daniel Goleman à la vie au travail se décline en cinq dimensions et vingt-cinq compétences :

L’intelligence émotionnelle est notre GPS ! Nous devons apprendre à en décoder les signaux pour mieux mieux vivre au quotidien, à titre individuel en améliorant notre gestion du stress, notre attention, la résolution de problèmes… Et à titre collectif, pour entretenir des relations plus saines et sereines avec ses collègues. Ainsi, elle facilite la communication, la collaboration, la cohésion et favorise un environnement de travail respectueux et ouvert aux transformations.

Dans son ouvrage Les communautés d’apprentissage, Apprendre ensemble à l’ère numérique, le chercheur Denis Cristol partage la théorie d’Otto Scharmer, maître de conférences à la Sloan School of Management du MIT, selon laquelle transformer la société exige une haute qualité relationnelle et de nombreuses aptitudes sociales : « il s'agit pour lui de faciliter le passage des ego-systèmes à des éco-systèmes prenant mieux en compte l’environnement et les besoins sociaux de chacun ».

Cette haute qualité relationnelle requise pour favoriser une bonne collaboration et coopération nécessite une pratique régulière de l’écoute, de ses propres besoins comme des besoins de ses interlocuteurs. Elle nécessite également la pratique de la discussion et du dialogue. Deux modes de conversation complémentaires et puissants lorsqu’ils sont en synergie.

Une équipe qui veut apprendre à collaborer et coopérer de façon efficace doit savoir passer de la discussion au dialogue et inversement, tout en connaissant bien les différences entre les deux en matière de règles du jeu comme d’objectifs.

Aujourd’hui, on pratique plus souvent la discussion que le dialogue dans les organisations. Dans son ouvrage La cinquième discipline, Peter Senge, professeur de management et directeur du Center for Organizational Learning (Centre pour les organisations apprenantes) du MIT définit la discussion comme « un jeu de ping-pong où la balle passe rapidement de l’un à l’autre ». Dans une discussion, des points de vue différents sont exposés et défendus. Le but du jeu est de « gagner » et que l’une des opinions soit acceptée par le groupe. Même si chacun prend en compte le point de vue des autres, il cherche toujours à faire prévaloir son opinion. Lorsqu’une équipe doit prendre une décision, c’est la discussion qui s’impose. Sur la base d’une analyse commune, les différents points de vue doivent être discutés et pondérés, et l’un d’entre eux choisi.

Pour Peter Senge : « Le dialogue est d’une nature très différente […], il fait circuler le « sens », un flot continu de significations allant de personne à personne, comme un fleuve qui coule entre deux rives. Par le dialogue, une équipe accède à un niveau de compréhension qu’un individu seul ne peut atteindre. […] Le dialogue permet aux individus d’observer leur propre façon de penser. […] C’est un jeu d’esprit qui repose sur la volonté de lancer de nouvelles idées, de les examiner, de les mettre à l’épreuve ».

Le dialogue est par essence divergent. Son but n’est pas de mettre les gens d’accord mais de mieux comprendre les enjeux complexes. Les retombées du dialogue sur les liens qui unissent les participants sont considérables. Une confiance mutuelle s’instaure et chacun apprend à exprimer son point de vue librement.

Peter Senge évoque trois conditions pour favoriser le dialogue :

« Un des principaux enseignements de l’art du dialogue est l’existence d’une pensée collective, d’un « réservoir de sens et d’intelligence » accessible seulement à une groupe ».

Peter Senge nous invite à aller chercher une vision plus large que celle des points de vue individuels. En permettant à chacun d’exposer au regard des autres son point de vue personnel sur la réalité et de voir la réalité de l’autre à travers ses propres yeux, il y a de fortes chances pour que nous découvrions quelque chose que nous n’avions vu ni l’un ni l’autre.

Cette pensée créatrice, à la découverte de solutions auxquelles aucun individu n’aurait pensé par lui-même, naît d’un nombre important d’idées contradictoires. Le conflit devient dans ces conditions une composante essentielle du dialogue. La force d’une équipe porte ici sur sa capacité à générer puis maîtriser ces conflits d’idées. Une discipline qui impose d’apprendre à regarder la réalité en face, avec lucidité, tout en débusquant nos propres mécanismes de défense pour la masquer.

Car aujourd’hui encore, admettre que l’on peut se tromper ou mal connaître un problème est un aveu de faiblesse. En prenant conscience de ces mécanismes de défense activés par nos peurs de révéler nos faiblesses, voire nos erreurs, aux yeux de l’équipe, nous nous affranchissons de protections aveuglantes. Désamorçons ces routines défensives qui, derrière l’excuse de nous protéger du jugement des autres, brident notre énergie et fonctionnent comme des murs bloquant l’accès à la co-création d’idées nouvelles.

Changeons de modèle mental ! Libérons-nous de ces routines défensives qui infectent les individus et contaminent les organisations. Elles ne sont ni une fatalité, ni une distorsion acceptable de la nature humaine. Juste un héritage dont nous pouvons nous soulager. Et portons haut et fort le besoin de discuter entre égaux et de mettre le débat au-dessus de l’autorité. Plaçons la confiance mutuelle comme moteur du dialogue et permettons à la pensée collective de s’épanouir pour éprouver de nouvelles idées. Une œuvre à bâtir ensemble, dans une coopération décomplexée, où le « nous » et le « je » se rejoignent pour célébrer les réussites.

Avant-propos A l’heure où je rédigeais cet article, fin février 2020, l’épidémie de Covid-19 semblait un phénomène distant pour bon nombre d’entre nous, aveuglés par nos préoccupations quotidiennes. Puis tout s’est accéléré. Emportés par une vague d’urgence, il nous a fallu revoir nos priorités, réorganiser nos activités, distendre nos relations, et accepter de suspendre le temps… Face à cette urgence qui nous étreint encore, distorsion entre la course immobile des confinés pour contenir l’évolution de l’épidémie et la course folle des soignants pour prendre en charge ses victimes, je reste étourdie. Alors, je choisis l’espoir et l’optimisme et je me prends à rêver… à la sortie de cette crise. En publiant cet article, sans en changer le moindre mot depuis son écriture, je prends le risque que tous ceux emprisonnés dans l’urgence du moment ne le lisent pas. Mais peut-être ne l’auraient-ils pas lu en temps normal ! Et je fonde l’espoir que tous ceux qui, comme moi, aspirent à rêver à demain, y trouvent matière à s’inspirer pour des jours meilleurs. Car il y est question de valeurs d’actualité, sécurité, excellence, respect et surtout d’humanisme… Bonne lecture.

J’ai découvert l’entreprise GGB au détour d’une newsletter, inspirée par l’objectif affiché par cette société industrielle, leader mondial dans la fabrication de paliers lisses hautes performances dont le siège français est basé à Annecy : « libérer le potentiel humain afin d’atteindre l’excellence ». Une raison d’être dont l’origine se trouve aux Etats-Unis, berceau d’un groupe industriel coté NYSE : EnPro Industries.

Pour bien comprendre comment une culture d’entreprise développée aux Etats-Unis peut trouver un ancrage local dans des sites de production implantés aux quatre coins du monde, je vous invite à un voyage entre l’Amérique du Nord et les bords du lac d’Annecy. Je vous invite à retracer les liens entre un groupe industriel comptant plus de 6 000 salariés dans le monde, EnPro Industries, et sa filiale, GGB France, un site de production regroupant près de 250 collaborateurs.

Revenons aux racines d’une posture made in EnPro Industries. Le groupe s’est structuré autour de valeurs répondant à la fois aux standards industriels internationaux et aux aspirations humanistes de ses dirigeants. Des valeurs contribuant au développement des possibilités de chaque collaborateur, pour atteindre l’excellence et établir des environnements de travail ouverts et créatifs, conformes aux normes de sécurité les plus élevées de l’industrie : la sécurité, l’excellence et le respect.

En introduisant une culture de la sécurité et de la santé dans ses valeurs de base, l’objectif d’EnPro est d’offrir à ses salariés les conditions de travail les plus sûres de l’industrie. Pour sa part, la quête d’excellence se reflète chaque jour dans la pratique des métiers du groupe, aux services client, production, commercial comme à l’innovation, pour construire une entreprise de premier ordre qui soit la meilleure en tout et partout. Enfin, pour EnPro, le respect va de pair avec le développement personnel des individus et des équipes, quelles que soient leurs origines, nationalités ou fonctions, favorisant ainsi la diversité et l’apprentissage entre pairs.

En 2012, cette culture s’est traduite par un mouvement baptisé Dual Bottom Line, porté par un CEO emblématique, Steve E. Macadam, et déployé au sein de chaque entreprise du groupe. Ce programme, basé sur un objectif de Double Résultat, accorde autant d’importance aux résultats financiers qu’aux réalisations et au bien-être de chaque salarié. Partant du constat que les collaborateurs centrés sur leur développement sont déterminés à atteindre l’excellence. Et par extension, que lorsque les salariés visent l’excellence, les résultats financiers de l’entreprise s’améliorent.

« Notre objectif est de créer pour nos employés un environnement propice à l’apprentissage, favorisant l’échange des connaissances et de l’information, afin de promouvoir l’indépendance et la liberté de pensée qui sont indispensables pour libérer le potentiel humain. » Extrait du site www.ggbearings.com

Au-delà d’un affichage très corporate de cette philosophie sur l’ensemble des sites entreprises du groupe, comment se décline-elle de façon très opérationnelle sur le terrain ? Comment ces valeurs trouvent-elles un terreau culturel propice à leur déploiement ?

Quittons les Etats-Unis et le groupe EnPro Industries pour s’immerger dans sa filiale française GGB France, au cœur du siège d’Annecy. Laetitia Bertin, responsable RH, est mon guide. Nous sommes vendredi soir en cette fin février 2020 et l’empreinte du groupe industriel mondial n’est pas loin… A peine passées les portes de l’entreprises, les valeurs mères s’invitent à mon rendez-vous. Sécurité oblige, un flacon de gel hydroalcoolique attend chaque visiteur à son arrivée. L’ombre lointaine du coronavirus plane sur l’entreprise dont le site GGB Suzhou en Chine vient tout juste de rouvrir pour reprendre progressivement son activité. Les valeurs de sécurité et de respect sont bien présentes, immédiatement visibles à mon arrivée. La sécurité est posée en responsabilité personnelle et partagée avec comme enjeu de veiller à son propre bien-être autant qu’à celui des autres.

Mais revenons au cœur du sujet qui m’a amenée à rencontrer Laetitia Bertin : comment s’y prend-on chez GGB France pour libérer le potentiel humain afin d’atteindre l’excellence ?

Le programme Dual Bottom Line est le socle d’un ensemble d’outils standardisés, une véritable Tool Box favorisant le partage de bonnes pratiques et l’apprentissage tout au long de la vie au service du développement personnel et professionnel de l’ensemble des collaborateurs.

Pour libérer le potentiel humain, la formation est un élément fondateur de la culture d’entreprise EnPro. Elle s’inscrit au cœur d’un système éducatif interne où chacun a la possibilité d’enseigner et d’apprendre des autres.

Dès leur recrutement, les salariés intègrent un plan de formation de deux jours, Building Our Workplace (BOW), pour les acculturer à l’esprit Dual Bottom Line. Depuis 2012, près de 6 000 salariés dans le monde ont ainsi été formés aux savoir-faire et savoir-être requis pour travailler dans les entreprises du groupe EnPro.

La fidélisation de la nouvelle génération d’ingénieurs d’application est au cœur des priorités avec le Strategic Workforce Development Application Engineer project. Ce programme en cours de développement vise à accompagner l’évolution de carrière et ainsi favoriser l’engagement de cette population clé pour GGB. Le projet s’articule autour de quatre grands enjeux. Tout d’abord la reconnaissance et la valorisation de cette catégorie de salariés. Ensuite, le développement de leur carrière et compétences dès l’onboarding à travers du mentorat, du coaching et des formations techniques, comme soft skills. Enfin, ce programme comprend l’animation d’une communauté dédiée aux ingénieurs d’application et la création d’une Leadership Team pour manager cette communauté.

Des modules de formation sont également proposés en interne comme en externe pour permettre à chaque salarié de construire sa carrière et de gérer son évolution au sein de l’entreprise, sur des thèmes très variés : comment bien communiquer, résoudre les conflits, développer l’esprit d’équipe ou encore affirmer son leadership.

« La Tool Box nous apporte des réponses opérationnelles et éprouvées pour conduire avec succès le développement de nos collaborateurs. Toutefois, la liberté est donnée à chaque entité du groupe de déployer ces outils en les adaptant à sa propre culture pays » souligne Laetitia Bertin.

Cette notion de liberté est omniprésente dans la culture EnPro ; elle se matérialise à tous les échelons du groupe, au sein des entités comme des individus. Avec comme parti pris que les personnes au plus près du terrain et de l’activité sont les plus à même de définir les axes et les méthodes de travail. Une confiance est ainsi donnée aux individus leur permettant d’exercer leur autonomie et leur pouvoir d’agir, et de s’affirmer au travers de zones de responsabilisation.

« GGB donne à chaque employé la liberté de fixer ses propres objectifs et de décider de ce qu’il souhaite accomplir afin qu’il puisse se réaliser pleinement. » Extrait du site www.ggbearings.com

Chez GGB France comme dans les autres entités du groupe, c’est culturel, les salariés définissent leurs propres objectifs. Concrètement, en amont de l’entretien annuel, chaque collaborateur soumet à son manager les objectifs qu’il s’est défini pour l’année. Ces objectifs sont ensuite discutés et validés lors de l’entretien annuel. Une responsabilisation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise qui a indéniablement fait son succès et participé à la création de gains à long terme.

C’est pourquoi, en 2020, avec sa démarche Better Works, GGB France a pris le parti d’abandonner les entretiens annuels au bénéfice de rencontres mensuelles orientées développement personnel. Ces conversations préparées par le collaborateur lui permettront chaque mois d’évoquer avec son manager ses réussites et ses points d’amélioration. Le pas suivant étant d’intégrer à ces échanges ouverts entre salariés et managers la dimension collective du travail, notamment au travers des objectifs d’équipe.

« Nous croyons qu’en développant un esprit de communauté, nous pouvons générer un degré d’engagement plus grand, maintenir un environnement ouvert à la discussion, et encourager une plus grande participation individuelle et collective dans les décisions journalières qui impactent notre activité. Privilégier la motivation, la prise de responsabilité et l’appropriation des projets, bénéficie autant à l’individu qu’à GGB. » Extrait du site www.ggbearings.com

La dimension communautaire chère au groupe mondial trouve son expression à travers des activités spécifiques à chaque pays, des challenges sportifs ou encore le soutien d’opérations caritatives. Pour Laetitia Bertin, cet esprit de communauté est moins adapté à la culture française qu’à d’autres nationalités. GGB France a donc choisi d’investir l’intelligence collective pour consolider une dynamique d’équipe porteuse d’innovations et d’amélioration continue, en s’appuyant sur les managers comme courroie de transmission.

Le déploiement de l’intelligence collective au sein de l’entreprise s’inscrit au plus haut niveau de la stratégie comme dans la diffusion de nouvelles façons de coopérer au sein des équipes opérationnelles à travers deux actions phares.

Le premier enjeu visait à associer un collectif de quarante managers à la co-construction du plan stratégique annuel avec le comité de direction. L’exercice, qui a consisté en année 1 à challenger les idées exposées par la Direction, s’est naturellement imposé comme une démarche vertueuse qui a permis d’aller plus loin en année 2, en invitant les managers à être davantage force de proposition sur les axes stratégiques à développer.

Pour Laetitia Bertin : « Nous avançons pas à pas, notre ambition étant d’aller plus loin avec ce collectif, dans un souci d’excellence et de performance, en élargissant cette réflexion stratégique aux collaborateurs. »

Aujourd’hui, GGB fait face à une population en fort renouvellement du fait de nombreux départs à la retraite et avec l’arrivée concomitante dans l’entreprise des nouvelles générations, notamment parmi les ingénieurs. Ces nouveaux acteurs ont de fortes aspirations en termes de compréhension des enjeux de l’entreprise et de coopération. La formation des managers à la facilitation et aux outils d’intelligence collective est une réponse à ce mouvement qui s’opère vers une meilleure auto-régulation du travail et la construction d’une dynamique collaborative. Des sessions de co-développement sont également proposées aux managers d’équipes et de projet. Un groupe de co-développement au féminin s’est même spontanément structuré pour revisiter certains freins ou résistances et explorer de nouvelles perspectives.

Le chemin tracé par le groupe EnPro Industries pour ses filiales est éclairant. Lorsqu’elles sont portées au plus haut niveau et matérialisées dans des actions structurantes et à fort impact pour les salariés, les valeurs irriguent toutes les entités et toutes les strates de l’entreprise, au-delà des frontières. Les moyens déployés par EnPro pour soutenir les capacités d’apprentissage de ses collaborateurs, assortis d’une culture de la confiance porteuse d’autonomie et de responsabilisation, confèrent indéniablement à ses filiales un fabuleux terrain de jeu pour développer leurs talents. Dans un environnement industriel pourtant marqué par de hautes exigences en termes de sécurité et d’excellence, force est de constater que la liberté donnée à chaque individu de se réaliser dans son travail agit comme un exhausteur et stimule les performances.

L’exemplarité en management repose sur une idée simple : s’appliquer à soi-même ce que l’on attend de ses collaborateurs. Mais pour qu’elle agisse pleinement et puissamment sur une équipe ou une organisation, l’exemplarité doit être considérée comme une exigence comportementale majeure à cultiver et à développer. L’exemplarité est indissociable de l’activité managériale, a fortiori dans les environnements incertains et complexes dans lesquels nous évoluons aujourd’hui. Car un comportement exemplaire stimule l’engagement et la volonté de coopérer. A l’inverse, un défaut d’exemplarité peut compromettre projets et performances.

« Il est nécessaire d’apprendre l’exemplarité pour devenir un bon manager. »

Pour bien comprendre les clés de cette attitude essentielle et exigeante, Tessa Melkonian, professeur à emlyon business school, a partagé le fruit de ses recherches dans un ouvrage très pragmatique dans lequel elle s’attache à expliquer Pourquoi un leader doit être exemplaire.

Dans son livre, Tessa Melkonian utilise le terme leader pour refléter la pluralité des figures d’autorité concernées par la question de l’exemplarité. Car c’est dans une relation d’autorité que la notion d’exemplarité prend tout son sens. C’est montrer à travers ses propres comportements ce qui est attendu de ses collaborateurs et le chemin à suivre. Cette définition porte l’image d’un modèle qui s’incarne dans l’alignement de ses comportements avec son discours. Une approche qui revient à l’idée simple de ne pas demander aux autres de faire quelque chose tout en montrant l’inverse. Pour être considéré comme digne de confiance par ses collaborateurs, un manager doit donc non seulement faire la preuve de sa compétence professionnelle, mais il doit également démontrer sa capacité à être exemplaire en toute occasion.

A l’heure où les efforts demandés aux salariés sont de plus en plus importants et où les leviers traditionnels de motivation s’amenuisent (rémunération, évolution professionnelle, sécurité de l’emploi…), l’exemplarité managériale n’est plus une option. Suivre les comportements d’une figure d’autorité est un bon moyen de réduire l’incertitude. Dans ce contexte, plus que jamais, les collaborateurs observent les comportements de leur hiérarchie et de leurs dirigeants pour déterminer s’ils répondront aux demandes d’adaptation et de coopération de l’organisation ou si, au contraire, ils ne feront que le strict minimum…

Pour Gaston Courtois, dans L’art d’être chef (1958) : « … la vie du chef parle toujours plus fort que sa voix et si sa vie est en contradiction avec ses paroles, il y a un illogisme qui scandalise les faibles et révolte les forts ».

La recherche a démontré l’impact majeur des figures légitimes d’autorité sur les comportements des salariés, notamment sur leur capacité d’apprentissage, leur état d’esprit et leur volonté de coopérer.

En observant les figures d’autorité jugées légitimes, les individus identifient les comportements à adopter et ceux à bannir. Ce phénomène est particulièrement marqué en période d’incertitude et de changement. Le leader permet ainsi aux collaborateurs d’être plus rapidement dans l’apprentissage ou l’adoption du comportement attendu dans une situation donnée, avec un coût cognitif associé plus léger.

« Dans le contexte incertain et instable d’aujourd’hui, il faut adopter des comportements inédits, notamment en matière de créativité, d’autonomie et d’influence. Et pouvoir observer une personne adopter un tel comportement dans son environnement permet à l’individu de penser que c’est réalisable. »

Les études montrent clairement que dans un contexte de changement générateur d’incertitude pour les individus, repérer de l’exemplarité chez les leaders renforce la satisfaction des équipes et leur capacité à voir le changement de manière positive. Du même coup, l’exemplarité permet de réduire les réactions cyniques face au changement. Sans oublier les dirigeants et membres de comités exécutifs, qui ont eux aussi besoin que le président soit exemplaire quand le changement les concerne...

Si les salariés se sentent justement traités, ils développent de la confiance vis à vis de l'organisation quant au fait qu'ils peuvent coopérer dans le cadre des changements qui se profilent. L'exemplarité du leader joue alors comme un signal sur le fait que la coopération est la meilleure option. Quand un leader légitime adopte des comportements de coopération, les individus sont beaucoup plus enclins à coopérer et à mettre au second plan leur intérêt personnel à court terme.

Tout leader est exposé en permanence au regard de ses collaborateurs qui vont sonder s’ils peuvent lui faire confiance et capitaliser sur ses comportements ou s’ils doivent se méfier de lui et se protéger. Cette exposition est renforcée par l’incertitude actuelle et la somme des efforts d’ajustements auxquels tout un chacun est soumis dans les organisations. D’autant qu’avec les réseaux sociaux, les collaborateurs partagent de plus en plus rapidement leurs observations sur les comportements non-exemplaires de leurs leaders. Pour développer son exemplarité, un leader doit donc prendre conscience et accepter cette relation de transparence, fortement intensifiée par les réseaux sociaux.

L’exemplarité repose sur le respect des autres, l’exigence vis-à-vis de soi-même et une forme d’humilité qui encourage le leader à se soumettre aux mêmes exigences que les autres. Pour permettre aux leaders de renforcer leur exemplarité auprès de leurs équipes, Tessa Melkonian propose plusieurs leviers. L’idéal étant bien sûr de les combiner pour un effet positif maximum.

Il est important de garder une forme d’humilité dans l’exercice de l’exemplarité : on ne peut pas être exemplaire sur tout. Il est donc vital pour le leader de choisir stratégiquement les comportements particuliers qu’il souhaite promouvoir auprès de ses collaborateurs et s’astreindre à les incarner au quotidien. Le leader doit s’engager uniquement dans les actions qu’il est en capacité de réaliser. Pour ne par perdre en crédibilité, mieux vaut aligner ses paroles avec ses actes et tenir au maximum ses engagements, ou ne pas s’engager.

L’exercice du pouvoir peut faire perdre le sens des réalités même aux plus vertueux. En conséquence, il est important pour tout leader de s’assurer de la présence de garde-fous qui lui permettent de maintenir le lien avec la réalité.

L’exercice de l’exemplarité demande d’importantes ressources énergétiques au leader. Il doit veiller à préserver son écologie personnelle, c’est-à-dire maintenir le juste équilibre entre ses ressources et ses dépenses énergétiques. Il doit donc identifier les leviers à sa disposition pour maintenir cet équilibre délicat et chaque jour menacé.

Comme le disait Albert Schweitzer, Prix Nobel de la paix en 1952, « l’exemplarité n’est pas une façon d’influencer, c’est la seule ».

Il est donc essentiel de sensibiliser managers et dirigeants à l’impact de leurs propres comportements sur leurs collaborateurs et les effets produits en matière d’engagement. Les leaders doivent donner l’exemple de ce qui est attendu de tous, avec humilité et détermination.

Depuis plus de 20 ans, j’ai eu l’occasion d’expérimenter toutes les facettes de la communication, externe, interne, écrite, orale, digitale, institutionnelle, produit, événementielle… Pourtant, depuis quelques années, j’ai le sentiment que quelque chose sonne faux ! En confrontant mes pratiques professionnelles en communication à l’exercice du management de terrain au quotidien, j’ai constaté combien nous nous étions éloignés des règles de base de la communication interpersonnelle en entreprise. Et combien il était urgent de repenser le management à partir de l’essence même de la communication humaine. A partir des sens sur lesquels toute communication humaine exerce son influence.

Parce que l’entreprise est une affaire d’humains, elle se construit sur les multiples connexions tissées entre ses différentes parties prenantes. Échanger avec un collègue dans le couloir, négocier avec un client, prendre la parole en réunion, conduire son entretien annuel avec son manager… la communication est partout. Elle irrigue le système nerveux de l’organisation, alimente ses centres de ressources

Au XXe siècle, les chercheurs de l'Ecole de Palo Alto en Californie ont jeté les bases d’une approche systémique et interactionniste des phénomènes humains et modélisé ainsi les 5 grands principes de la communication interpersonnelle. Une découverte très utile pour comprendre l’impact de notre communication sur nos interlocuteurs.

1 – On ne peut pas ne pas communiquer

Lorsque nous communiquons, notre interlocuteur perçoit trois types de communication :

La congruence, quand notre corps est en phase avec ce que l’on dit, est donc primordiale pour une bonne communication. Il est également impossible de ne pas communiquer car « ne pas parler » constitue en soi une forme de communication et renvoie à un message de refus ou de rejet. Tout comportement, conscient ou non, constitue donc une communication.

2 – Toute communication présente 2 aspects : le contenu et la relation

Le message transmis par l'émetteur est le contenu. La façon dont ce message est reçu - compris et entendu - constitue la relation. C'est cette dernière - ou tout du moins la manière dont le récepteur s'implique dans celle-ci - qui traduit l’impact du message. Chacun interprète les informations qu'il reçoit en fonction de ses propres références. Dans le cadre d'une relation saine et de confiance, les protagonistes se concentrent sur l'information. A l'inverse, l'information sera déformée, ignorée, voire rejetée si la relation n'est pas sereine. Le récepteur s’impliquera donc dans la relation en fonction de son interprétation et non en fonction de l’intention première de l’émetteur.

3 – La nature de la relation dépend de la ponctuation des séquences de communication

Le mode de communication de l'émetteur influe sur le récepteur et vice versa. La relation est donc basée sur le para-verbal et le non-verbal, bien plus que sur les mots en tant que tels. Chacun interprète les messages transmis et reçus selon ses propres références : sa personnalité, son vécu, ses expériences passées... ainsi que le lien de pouvoir - hiérarchique ou non - ressenti face à son interlocuteur et les réactions - comportements - de ce dernier. Pour qu'une communication soit fluide et efficace, il est ainsi primordial de rendre explicites les messages émis ou reçus, par la reformulation par exemple, afin d’éviter toute interprétation erronée.

4 – La communication est simultanément digitale et analogique

L'être humain utilise deux modes pour communiquer :

Le contenu informationnel d’une communication est digital tandis que la relation ou les sentiments sont définis par la communication analogique.

5 – Tout échange de communication est symétrique ou complémentaire selon qu’il repose sur l’égalité ou la différence

Lors d'un échange entre deux personnes, chacun des protagonistes se positionne dans la relation :

Ce positionnement peut différer, de façon explicite ou implicite, en fonction du statut social, de la position hiérarchique, de l’âge, du niveau de compétences… Pour qu'une communication soit positive, chacun des protagonistes doit comprendre et accepter ce positionnement. Si tel n'est pas le cas, la communication a toutes les chances d'être de mauvaise qualité.

Voilà de quoi nous rafraîchir la mémoire sur le sens profond de la communication. Tout être humain est communication dans sa relation à l’autre. Rapporté à l’entreprise, au nombre et à la variété des connexions humaines qui s’y tissent chaque jour, ça laisse dubitatif sur le soin que nous apportons à notre communication interpersonnelle.

Quel professionnel de la communication ne s’est jamais vu répliquer : « Ah, mais vous à la Com’, vous ne pensez qu’à communiquer ! » ? En effet, pour reprendre l’un des principes de l’Ecole Palo Alto, nous, communicants, avons acté que « nous ne pouvons pas ne pas communiquer ». Et que se taire renvoie à un message de refus ou de rejet.

Un simple exemple pour illustrer mon propos. Il nous est tous arrivé de voir notre train s’arrêter en rase campagne et subir une - trop - longue attente avant de connaître, a minima le motif de cet arrêt, idéalement une estimation du délai avant un redémarrage. Quel a été votre ressenti pendant tout le temps où vous êtes resté sans la moindre information ? D’abord de l’agacement lié aux conséquences que cet incident sur votre programme. Ensuite, de la colère provoquée par le sentiment de ne pas être considéré. Enfin, une perception altérée de l’image de l’organisation à l’origine de votre retard.

Toute communication - ou absence de communication - parle à nos sens et suscite une émotion, neutre, positive ou négative. Il est aisé de faire le parallèle avec le monde de l’entreprise. Une organisation qui ne prend pas soin de jalonner ses projets stratégiques de phases de communication, notamment auprès de ses collaborateurs, risque de céder la place à « radio moquette » et de susciter défiance et désengagement.

Ainsi, la communication s’est professionnalisée jusqu’à devenir un instrument sophistiqué, multiforme, au service de la stratégie des entreprises et de leur management. Tour à tour institutionnelle pour porter l’image d’une organisation, marketing pour vanter les mérites de nouveaux produits, événementielle pour mobiliser des publics, interne pour faire adhérer les collaborateurs, de crise pour réagir à une situation complexe… la communication s’est dotée d’outils toujours plus affutés pour toucher leurs cibles avec le maximum d’impact, à grands renforts de slogans et de storytelling.

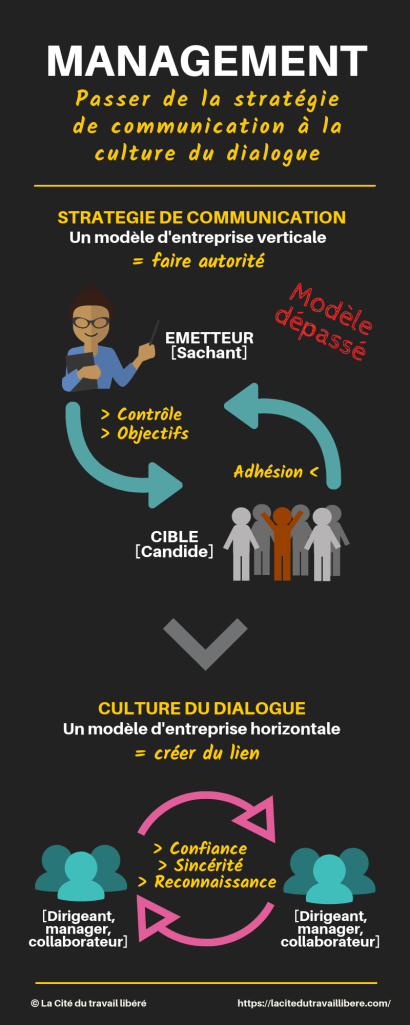

Cette notion technique de la communication a petit à petit pris le pas sur l’approche authentique de la communication qu’est la relation humaine, notamment au sein des organisations. Elle a ainsi accompagné le management vertical de l’entreprise, déroulant une information top-down destinée à intégrer, faire adhérer et animer des collaborateurs souvent cantonnés dans leur posture de récepteurs de messages, avec leurs managers comme prescripteurs. Un modèle de communication dont nous voyons les limites aujourd’hui. Bousculés par l’émergence de nouveaux codes qui ont investi le monde de l’entreprise et contribué à émanciper les salariés.

Internet et les réseaux sociaux ont véritablement bouleversé notre rapport à l’information et à la communication, en offrant à tout un chacun un espace de liberté illimité pour diffuser et surtout partager une information qu’il a soigneusement sélectionnée, voire produite. Cette parole libérée sur la Toile appelle aujourd’hui une communication plus authentique. Elle invoque un changement de ton qui frôle la connivence, avec sobriété et humilité dans une posture d’égal à égal.

Cette remise en cause d’une communication « instrumentalisée » orchestrée par un émetteur « sachant » vers sa cible « candide » est à mettre en perspective des nouveaux rapports des marques avec leurs clients et des nouvelles aspirations des collaborateurs de l’entreprise en matière de management, avec comme valeur commune : la confiance.

Une quête de confiance qui rend clients et collaborateurs solidaires dans leur engagement vis-à-vis de l’entreprise. La recherche de sens et de transparence, le besoin d’écoute et de reconnaissance des parties prenantes de l’entreprise ont ainsi fait tomber les frontières entre communication externe et communication interne.

Cette nouvelle communication s’érige en pivot de la « symétrie des attentions » et soutient ce principe fondamental selon lequel la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec ses collaborateurs. [à lire aussi : Collaborateur vs Client ? Et si on visait plutôt l’alignement des expériences…] Avec comme objectif de susciter auprès des clients et des collaborateurs, via la parole de l’entreprise, des émotions positives, ferment de leur motivation à agir et à s’engager en faveur de celle-ci.

Une nouvelle communication qui donne à voir l’entreprise, et qui l’incarne en transparence en réinvestissant le potentiel humain. [à lire aussi : L'Entreprise Incarnée dans toutes ses dimensions] Une communication ouverte sur le dialogue, où les marques échangent avec leurs clients et les managers débattent avec leurs équipes. Bref, une communication qui prend soin de la relation, à l’écoute des besoins des clients comme des salariés, et qui porte leur voix, comme signe d’appartenance et gage de confiance.

Selon le baromètre 2019 Paris Workplace, « La qualité des relations au travail est LE facteur le plus décisif pour générer du bien-être et de la performance. Les interactions, lorsqu’elles sont de qualité, facilitent la circulation de l’information, la transmission des savoirs et l’adhésion des collaborateurs. Ce faisant, elles deviennent un véritable levier de performance et d’attachement des salariés à leur entreprise ».

Et l’enjeu est bien là pour l’entreprise, dans cette nouvelle relation, plus horizontale, qu’elle tisse avec ses parties prenantes, en passant d’une simple logique d’adhésion à une véritable dynamique d’appropriation. D’une stratégie de communication à une culture du dialogue.

Un dialogue ouvert et sincère qui doit prendre sa source au cœur de l’entreprise, sur les questions du travail. Car donner la parole aux collaborateurs pour débattre des règles, des contraintes, des ressources…de leur activité, c’est les reconnaître dans leur autorité sur leur métier et c’est leur donner le pouvoir d’agir au sein de l’organisation. Dans un contexte où le changement est devenu la règle, il faut s’adapter continuellement. Et les solutions ne peuvent s’élaborer que dans un effort commun, par un dialogue permanent pour confronter les objectifs stratégiques avec les réalités opérationnelles.

Dans son ouvrage « Le travail à cœur », Yves Clot, psychologue du travail, insiste sur l’importance du collectif pour débattre du travail « bien fait » : « Une communauté de pratiques qui forme un cercle d’échanges dans lequel on s’intéresse moins aux limites de chacun qu’aux limites de l’activité elle-même… ».

La culture du dialogue sur le travail constitue un formidable accélérateur de progrès et un moyen d’irriguer toute l’organisation d’un souffle d’innovation. Une pratique susceptible de réconcilier performance sociale et performance économique. [à lire aussi : Les espaces de discussion sur le travail]

L’enjeu de la qualité du dialogue sur le travail dépasse d’ailleurs le cadre de l’entreprise et rejailli sur la société toute entière.

« Quand il est vécu à un bon niveau de dialogue, le travail devient une véritable « école de la citoyenneté » où l’on s’entraîne à examiner des problèmes de façon partagée et critique, où l’on est invité à cultiver les vertus de la dépendance assumée : écoute, prudence, maîtrise de soi, respect d’autrui… » - L’entreprise délibérée. Refonder le management par le dialogue, Mathieu Detchessahar

L’entreprise n’est pas en dehors de la société, elle est la société ! C’est pourquoi elle a un rôle déterminant à jouer dans l’organisation de la vie au travail. Constituée d’hommes et de femmes animés par des aspirations sociales renouvelées et portés par un élan de « vivre ensemble » inégalé, l’entreprise est responsable de la qualité du lien social qui s’y inscrit.